UN LEGENDARIO ESCRITOR EN MACONDO

Por Arturo Volantines

Tocó la puerta de vidrio. Era la hora de la colación en Macondo. Volvió a tocar más fuerte. Lo vi a través del vidrio: un hombre mayor, levemente encorvado con barba ligera y blanca. Le pregunté que buscaba. Me dijo que deseaba husmear la librería. Lo dejé pasar con agrado.

Tenía buenos modales. Empezó a ver las estanterías, y se acercaba mucho a los libros. Era notorio que le dificultaba ver. Estuvo así un buen rato. Le pregunté si le ayudaba. Amablemente, me dijo que no. Luego, empezó a sacar varios. Se fue al interior de la librería, mirando en orden las estanterías. Parecía que a él lo habitaba el silencio.

Le volví a preguntar si necesitaba ayuda. Dijo: sí. Le presté una banca larga y rústica. Se sentó a horcajadas, frente a un alto de libros. De reojo, vi: eran de Proust, Stendhal, Balzac, Carroll, Dostoievski, Flaubert, Joyce, James, etcétera. Dejó tres, aparte. Siguió de la misma forma: traía a la banca un alto y, luego, él mismo los devolvía. Hasta que empecé a olvidarme de él, para atender imposiciones escolares. Pasaron varias horas. Me parecía que él era autista. Asentó sobre mi escritorio la mitad de los libros que había seleccionado. Pagó, y se fue en silencio. Ya era media tarde.

Al día siguiente, volvió nuevamente, al mediodía. Sin preguntarme, se llevó un alto de libros a la banca. Ahora, eran latinoamericanos, especialmente del boom, incluidos unos de Edwards y otros de Donoso. Pasaron varias horas. La gente que entraba a la librería ni lo miraba. Le pregunté si le podía ayudar con la búsqueda. Me dijo que no con un movimiento de cabeza. Y siguió apartando libros, mientras pasaban las horas. Al final, se paró. Se llevó todos los que había seleccionado. No eran muchos, ni tampoco del boom; sólo algunos de apostillas a ese movimiento.

Al tercer día, volvió a sentarse en la misma banca. Yo le empecé a pasar libros. La librería olía a café. Me aceptó uno. Me preguntó si tenía libros antiguos de la Zig-Zag: Coloane, Droguett, Yankas, Bombal y otros. Sí, le dije. Le fui amontonando, hasta cerca de cien. Se detuvo, frente a Coronación. Me preguntó: si tenía libros de Edward. ¿Cuál: Agustín, Alberto, Joaquín o Jorge? Le pasé un par de tomos de Alberto. Sí, estos los quiero, dijo. Luego, se puso a ver las obras de Coloane publicadas por Zig-Zag. Le repuse el café, mientras atendía a otros.

Algunos curiosos se detenían, lo miraban de soslayo, y se iban. Nadie le habló. Le serví otro café. Y, le dije: de esos, me gustan: Donoso y Bahamonde. ¿El de Antofagasta?, me preguntó. Sí. Y de Donoso, le dije: leí Casa de campo; el libro me dio rabia. ¿Por qué?, me preguntó. Por el papel social de la burguesía, atiné. Opino, le volví a decir: El obsceno pájaro de la noche es el libro más importante de Donoso. Será recordado por este libro; aunque, al leerlo, le agregué: me pareció que había un mundo paralelo que no entendí o no conseguí entrar.

Al final, le señalé, para achacarlo: el libro que más me ha gustado es Coronación: un poema metafísico y, a la vez, puebla la imaginación con personajes claustrofóbicos, del mundo cotidiano y sin grandes heroicismos. Esperé, que me dijera algo fastidioso. Sin embargo, me miró con leve mueca de complacencia.

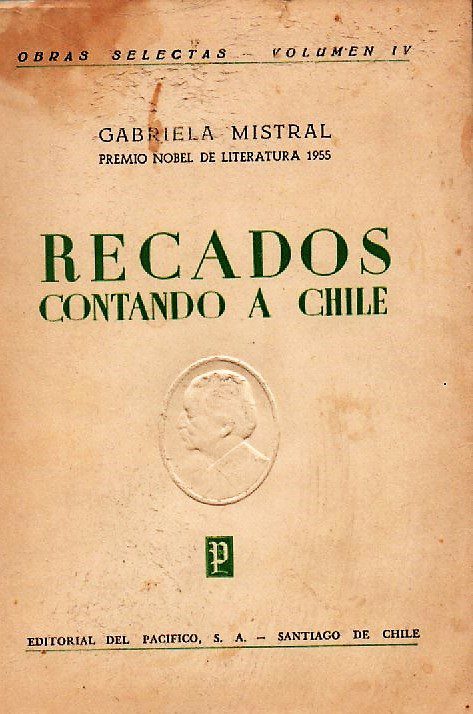

Volvió nuevamente. Cerca de diez días vino a la misma hora, casi. Incluido un domingo, donde lo vi revisar exhaustivamente la literatura de la región de Coquimbo. Tomó casi todos los libros. Leyó susurrando poesías de Mistral, Binvignat y Sylvia Villaflor. Se detuvo en un libro pequeño —de la colección roja—, publicado por Aristóteles España. Y lo apartó, junto a Crónicas de La Serena de Manuel Concha.

A veces me olvidaba, pero cuando pasaba por donde estaba él, le ponía un café sin preguntar, o solo le decía: permiso para no despertarlo. Pero, él estaba atento con ojos achinados entre las hojas del libro. El día que más recuerdo, fue cuando lo vi sumergido en un libro de Joaquín Edwards Bello, llamado: El Monstruo, novela de costumbres chilenas, fechado en Paris, en julio del 1891. Es mejor que El inútil, musitó. Por supuesto; me enamoré de la tartamuda, le señalé con entusiasmo, mientras le estiraba la mano con otro café.

Al fin, me dejó un buen recuerdo ese lector de amanerados modales.

Desde que lo vi pensé que sufría depresión; siempre ensimismado y pálido. Solo me pareció alegre aquel día en que me leyó de unos papeles envejecidos, que extrajo de su chaleco: “En 1811 nació en Copiapó José Joaquín Vallejo, que llegaría a ser conocido como Jotabeche. Hijo de un platero español y de una polaca, conoció la miseria en el pobre caserío que era entonces Copiapó. Sus pares perdieron todos sus haberes en el terremoto en 1819, y el niño fue recogido por un tío que lo hizo estudiar en La Serena. Años después, Jotabeche llegó a ser el periodista mejor pagado de Chile. En su evocación de Copiapó, aparecen los primeros árboles de la geografía literaria del país”.

Luego, de un largo sorbo de café, dijo: “Manuel Concha que nació en La Serena en 1834 y rara vez salió de allí, nos da una imagen del pueblo colonial, de capa española y santos milagreros en su Tradiciones serenenses. Y en la dulzona novelita epistolar de Adolfo Valderrama, María, existe una evocación de la ciudad”.

Después de otro café bien cargado, balbuceó: “El valle de Elqui, es el lugar literario por excelencia del Norte Chico. Una muchacha humilde nace en Montegrande. Con el tiempo llegará a llamarse Gabriela Mistral y a recibir el Premio Nobel de manos de rey de Suecia. Rara vez regresó al lugar de su nacimiento. Sin embargo, llevó el valle de Elqui consigo toda su vida, lo idealizó, fue el terreno del cual su imaginación hizo brotar el fruto de su poesía. La casa de Gabriela está todavía allí”.

Hubo un largo silencio. Me sentí agradecido. Y continué atendiendo a las sombras, que entraban y salían de la librería.

Eran esos días, en que la gente aún leía, en que ir a una librería también era un acto de exhibicionismo cultural; de saber que si se acudía a una se podía presumir de culto. En esos días se vitrineaba en las librerías. La mayoría iba por textos escolares; otros por revistas y otros tantos por los llamados best sellers y algunos más: devotos por las memorias de revolucionarios o de soldados legendarios. Casi nadie, se detuvo a contemplar al viejo a horcajadas de la banca. Algunos, miraban de reojo, los libros que acumulaba sobre la banca.

Claro, ese señor de barba entrecana, inclinado sobre libros, llamaba poco la atención. Más de alguno, me susurró que le parecía un buen cliente. Algún otro, intentó hablarle, pero él no escuchaba; solo leía o hablaba con el silencio. La gente, en el fondo, lo ignoraba o no quería molestarlo. Incluso yo, trataba de limitarme en pedirle permiso para pasar a la bodega. Y de vuelta, ya sin preguntarle, le ponía un café humeante en una esquina de la banca.

Eran los días en que una librería era faro en un pueblo chico. Pero, no podía faltar tampoco el presumido de lecturas y ávido de conversación, que cucharea donde la oportunidad se lo permite o que tiene alma de pavo real. Hasta que llegó el fulanito, sobrino del dueño de la mayor constructora de la región, como siempre hablando de libros y autores al por mayor. La verdad que era insoportable.

Uno de esos días, llegó hablando alto de poesía eslovena. Se encontró de sopetón con el encorvado sobre los libros. Sin más y con la misma facha de siempre, lo sondeó:

—¿Lo conozco?, le preguntó directamente. Creo, que lo he visto en alguna parte, insistió.

—¿En la solapa de algún libro?, volvió a insistir. Y, mirando al inclinado, como quien observa a una mosca, le dijo:

—Debo suponer que usted escribe.

Con inusitada energía, el encorvado giró. Y le apuntó al preguntón:

—Sale pa’llá, huevón.