Una tetera de chocolate. Un cenicero en una motocicleta. Un secador de pelo que funciona bajo el agua.

Hay inventos que no tienen futuro.

Es difícil encontrar buenas ideas. Y encima, a veces, así sean brillantes, no tienen el éxito asegurado, como confirma la experiencia de Douglas Engelbart.

Quizás nunca has oído hablar de él. O el nombre te suena pero no puedes recordar por qué. Y ésta es la razón.

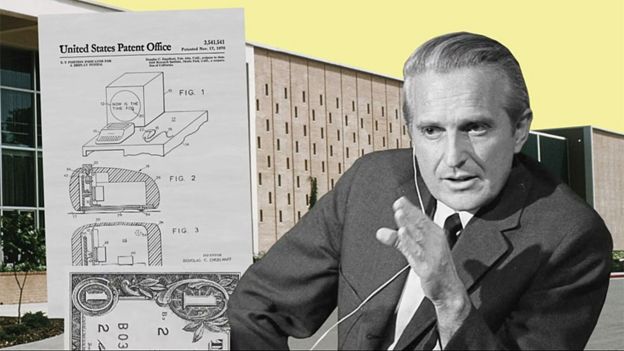

En 1960, en el Instituto de Investigación de Stanford en Estados Unidos, un estudiante de ingeniería eléctrica -Engelbart- notó que la forma en la que la gente estaba interactuando con las nuevas computadoras era ineficaz.

Engelbart pensó que se podía idear una mejor manera de hacerlo que con la existente combinación de voluminosos teclados y burdas palancas de mando.

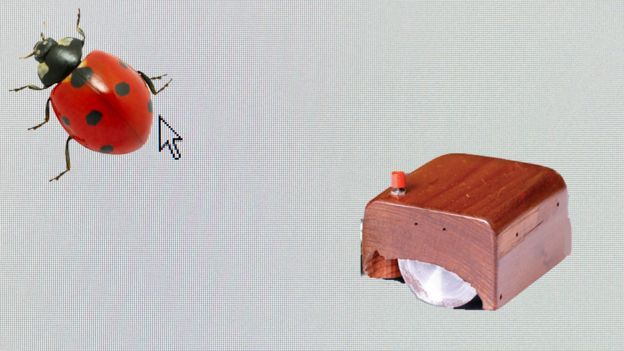

Su solución fue un artilugio que llamó the bug o «el bicho», que tenía dos ruedas perpendiculares y controlaba a distancia un indicador que aparecía en pantalla.

Era una idea brillante.

En 1966, la NASA puso a prueba el invento de Engelbart y lo calificó como una de las piezas de tecnología más eficientes que tenían.

Dos años más tarde, junto con su colega inventor Bill English, Engelbart exhibió algo llamado «el ratón» a un grupo de mil personas que se reunió en San Francisco en lo que se llegó a conocer en el círculo de la industria como «La madre de todas las demos».

Engelbart y English tenían el triunfo asegurado con su novedad. Su ratón era el próximo gran exitazo… solo que no fue.

Cinco años más tarde, Engelbart perdió su financiación y varios miembros clave de su equipo, incluyendo a Bill English, se fueron de Stanford a trabajar para Xerox.

El tiempo pasa

En 1979, un hombre del que probablemente sí has oído hablar le ofreció a Xerox acciones en su compañía a cambio de que le permitieran ver lo que estaban haciendo en su centro de investigación.

Ese hombre era Steve Jobs, quien en ese entonces tenía 24 años de edad.

La compañía era Apple, que ya era una de las más cotizadas del país.

Y tras negociaciones, Xerox le concedió permiso para visitar un par de veces su centro de investigación.

En una demostración de una computadora personal, Jobs vio al ingeniero moviendo el cursor por la pantalla con la ayuda de un «ratón».

En ese tiempo, dirigir una computadora convencional significaba escribir comandos en el teclado. El ingeniero, en cambio, se limitaba a hacer clic en los íconos en la pantalla.

A Jobs le gustó tanto la idea que, según la leyenda, suspendió el trabajo de uno de sus equipos de ingenieros para que se dedicaran a optimizar el ratón y poder lanzarlo como un producto de Apple.

El Instituto de Investigación de Stanford era dueño de la patente original, por lo que Engelbart nunca recibió ningún porcentaje de las ganancias de la venta de ratones.

La capacidad de soñar

Se podría decir que Engelbart se adelantó a su tiempo, pero a veces una buena idea necesita de alguien con una visión y una personalidad tan poderosa como la de Jobs para sacarla adelante.

Alguien que pueda ver más allá y que tenga la capacidad de soñar.

Alguien como Stephanie Kowlek, una talentosa química apasionada por los textiles quien, en 1965, mientras investigaba fibras sintéticas, descubrió una solución más fuerte que el acero pero tan ligera como la fibra de vidrio.

La conocemos como kevlar y hoy en día tiene unos 200 usos, que van desde llantas y guantes de cocina hasta chalecos antibalas, trajes y naves espaciales.

Pero cuando Kowlek estaba soñando con sus fibras superfuertes y desarrollando ese opaco líquido cristalizado, sus colegas se rehusaron a dejarla usar sus máquinas pues temían que las iba a atascar.

Viento y perfume

Una década antes, el cinematógrafo Morton Heilig había soñado con crear una experiencia sensorial envolvente para el público del 7º arte.

Así que en 1957 creó el Sensorama, una máquina de video 3D que le permitía a la audiencia experimentar un paseo en motocicleta con sillas que vibraban y ventiladores que producían viento, o ver a una chica bailando la danza del vientre mientras que se bombeaba perfume barato en el auditorio.

Heilig tenía grandes ambiciones y le presentó la idea a Henry Ford como un artilugio revolucionario para el mundo del espectáculo.

El futuro estaba al alcance de la mano, pero ni Ford ni nadie lo notó. El Sensorama terminó abandonado en el jardín trasero de la casa de Heilig.

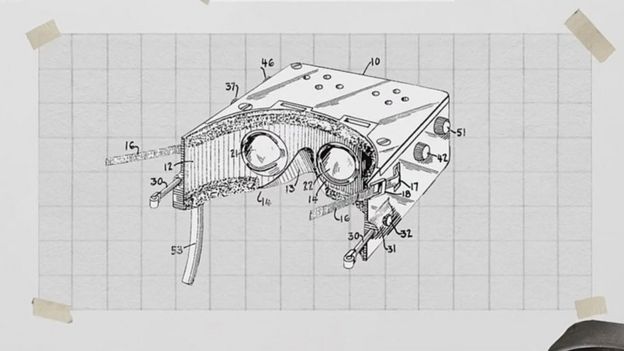

Pero el cinematógrafo no se dio por vencido. Tres años más tarde patentó la «máscara telesférica», un casco de video 3D.

Cuando vez el diagrama hoy en día puedes fácilmente reconocer los cascos que se usan en la realidad virtual, una industria que se estima que alcanzará el valor de US$170.000 millones antes de 2022.

Desafortunadamente, Morton Heilig no será parte de ella pues murió en 1997, antes de que la realidad virtual encontrara su público.

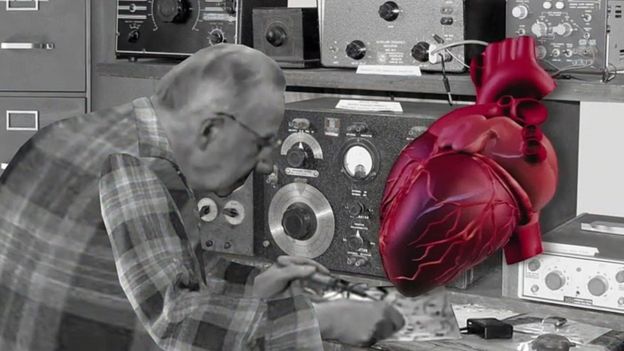

De corazón

Tanto a Heilig como a Engelbart se les ocurrieron las ideas correctas en el momento equivocado.

Wilson Greatbatch, en cambio, estuvo en el lugar y el momento precisos.

Lo que estaba intentando hacer era escuchar y grabar el sonido del corazón humano. Pero fracasó de una manera espectacular.

Al intentar grabar los impulsos eléctricos del corazón, usó una resistencia que no era del tamaño indicado. En vez de grabar, su máquina empezó a producir un pulso eléctrico propio.

Greatbatch no estaba escuchando al corazón sino hablándole. Había inventado el marcapasos.

Su error salvaría millones de vidas en los siguientes 60 años y sigue haciéndolo.

La compañía de Greatbatch todavía fabrica las baterías del 90% de todos los marcapasos.

Como Henry Ford alguna vez dijo: «El fracaso es solo la oportunidad de volver a empezar con más inteligencia».